-

-

字大

-

字小

| |||||||

县域经济是区域经济的重要组成部分,也是推动区域经济发展最具活力的板块(注:按照目前自治区县域的划分标准,我盟12个旗县市(乌拉盖含在东乌旗)均在县域范畴)。近年来,在盟委、行署的高度重视下,锡盟县域经济健康平稳发展,产业结构不断优化,成为推动锡盟经济增长的重要支撑力量。

一、全盟县域经济运行特点

(一)县域经济发展稳中有增,3地区GDP增速超过全盟平均水平

2018年,全盟县域地区生产总值合计增长5.4%,较上年提高0.8个百分点。全盟13个县域均保持增长态势,其中3个地区GDP增速超过全盟平均水平。其中增幅最高的多伦县同比增长14.2%,高于全盟平均水平(5.4%)8.8个百分点,其次是西乌旗(9.3%)和乌拉盖(9.2%),分别高于全盟平均水平3.9和3.8个百分点。

(二)产业间发展优劣互补,三次产业协调发展

2018年,全盟县域第一产业增加值合计增长5.4%,从地区分布看,全盟13个地区均呈现正增长,且增幅均较上年有所加快。第二产业增加值合计增长1.8%,4个地区增速超过全盟平均水平,其中增幅最大的是多伦县(29.3%),较上年相比提高27.9个百分点,其次是乌拉盖(12.6%)和西乌旗(9.7%),较上年相比分别提高1.0和6.4个百分点。第三产业增加值合计增长6.6%,从地区分布看,全盟13个地区中有6个地区第三产业增加值增速高于全盟平均水平,分别是西乌旗(11.2%)、西苏旗(8.9%)、东苏旗(8.2%)、蓝旗(8.1%)、锡市(7.6%)和太旗(7.5%)。全盟县域三次产业结构比为13.7:45.2:41.1,与上年相比,第一产业下降0.9个百分点,第二产业和第三产业分别提高0.7和0.2个百分点,产业结构进一步优化。

(三)区域协同发展,对全盟经济的贡献作用日益凸显

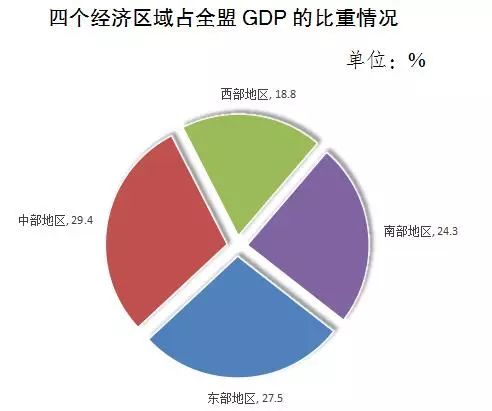

2018年,全盟4个经济区域中,发展最快的是东部地区,东乌旗、西乌旗和乌拉盖合计增长7.7%,对全盟经济的贡献率为36.5%,居4区域之首。其次是南部地区,太旗、黄旗、白旗、蓝旗和多伦县合计增长6.2%,对全盟经济的贡献率为27.0%。占全盟生产总值比重最大的中部地区,即锡市和阿旗,占比达29.4%,合计增长4.3%,对全盟经济的贡献率为23.0%。发展最慢的是西部地区,二连市、东苏旗和西苏旗合计增长3.5%,对全盟经济的贡献率为13.5%。

(四)综合实力显著提升,多数指标增速排在全区前列

2018年,全区84个县域地区中,生产总值增速排位在前40位的锡盟占5席,分别是多伦县(第2位)、西乌旗(第7位)、乌拉盖(第8位)、蓝旗(第37位)和太旗(第38位);固定资产投资增速排位在前40位的锡盟占8席,分别是镶黄旗(第22位)、乌拉盖(第23位)、太旗(第26位)、白旗(第29位)、西乌旗(第31位)、蓝旗(第33位)、多伦县(第35位)和阿旗(第38位);社会消费品零售总额增速排位在前40位的锡盟占11席,其中,蓝旗、西乌旗、锡林浩特市和东苏旗排在前十位,排名分别为第2、第3、第4和第7位;公共财政预算收入排位在前40位的锡盟占9席,分别为乌拉盖(第5位)、多伦县(第12位)、太旗(第16位)、东乌旗(第18位)、阿旗(第19位)、黄旗(第21位)、蓝旗(第28位)、西乌旗(第32位)和二连市(第35位)。

(五)城乡居民收入同步增长,人民幸福指数不断提升

2018年,锡盟城镇居民人均可支配收入超过4万元的有3个地区,分别是二连市(43750元)、锡林浩特市(43632元)和乌拉盖(40863元),在全区84个县域地区中的排位分别是第6、第7和第14位,其余10个地区城镇居民人均可支配收入均超过3万元,在全区县域中均排在前40位。东乌旗农村牧区常住居民人均可支配收入超过3万元,达到30340元,在全区县域地区中排在首位;乌拉盖(26617元)、锡林浩特市(26307元)、西乌旗(25934元)和阿旗(25877元)均超过2万元,在全区县域中分别排在第2、第3、第4和第6位。

二、县域经济发展存在的主要问题

(一)县域经济发展不平衡,区域协调性有待增强

受地理区位、资源禀赋和经济基础等方面因素的影响,锡盟县域经济发展不平衡的问题一直比较突出。从主要经济指标来看,2018年,经济总量最大的锡林浩特市是总量最小的黄旗的9.85倍,增速最快的多伦县比最慢的黄旗高13.5个百分点;固定资产投资额最大的锡林浩特市是最少的乌拉盖的11.6倍;社会消费品零售总额最大的锡林浩特市是最少的黄旗的10.3倍;公共财政预算收入最多的西乌旗是最少的白旗的17.0倍。

(二)县域经济产业结构较为单一,仍需进一步优化

一是由于经济发展特别是工业化起步较晚,锡盟产业基础薄弱,产业结构单一,如,二连市第三产业增加值占地区生产总值的比重高达91.0%,西乌旗第二产业增加值占地区生产总值比重高达75.7%。全盟13个地区中,有7个地区第二产业增加值占比超过第三产业,其中西乌旗、蓝旗、乌拉盖和西苏旗均超过10个百分点,多数县域经济发展对工业的依赖程度较高。二是个别行业甚至企业左右一个地区经济增长的状况在县域经济中表现得十分突出,如,大唐多伦煤化工、锡林河煤化工和上都电厂3个企业实现的增加值分别占多伦县、乌拉盖和蓝旗生产总值的18.5%、29.9%和38.6%。

(三)县域民营经济占比偏低,发展不均衡

2018年,全盟县域地区生产总值中民营经济增加值所占比重为42.5%,仅有3个地区民营经济占GDP比重超过五成,其中比重最高的二连市(71.2%)与最低的蓝旗(32.5%)相差38.7个百分点。锡盟县域民营经济产业结构单一,多数民营企业仍停留在资源性产品的初级加工利用上,企业规模小,自主创新能力弱,产品科技含量低,市场竞争力不强,导致民营经济发展不均衡。

三、促进县域经济协调发展的对策及建议

县域经济协调发展是一项大工程,也是锡盟经济发展的重要支撑。尽管锡盟各县域经济体间存在资源禀赋不同,经济发展起点、基础不一等先天条件差异,但各地区也都存在各自的发展潜力与优势。总体来讲,锡盟县域经济发展,既要把握大势,即高质量发展,又要发挥各自优势,走个性化发展模式,如南部地区抓好京津冀产业转移,发展农产品、机械等制造业,东部地区要借助东北振兴的有利条件,发展新能源、冶金产业,延伸产业链条。既要竞相发展,又要避免相对封闭的诸侯经济,形成区域协同发展模式,如蓝旗、多伦地区,东乌旗、西乌旗和乌拉盖地区,二连浩特、东苏旗和西苏旗地区,地理位置毗邻,发展条件类似,可以形成产业链互补的工业体系,以及编制成网络流通、旅游电子商务体系。

(一)要把结构调整作为县域经济发展的重中之重

要大力实施乡村振兴战略,建立健全城乡融合发展体制机制,加快推进农业农村现代化。要按照“区域调特、规模调大、品种调优、效益调高”的思路,以国内外市场需求为导向,大力推进农业产业化经营,抓龙头带农,抓科技兴农,抓基地扶农,抓市场活农,促进传统农业的优化升级,提高农业的整体效益。工业调整要加快转型升级和体制创新,要以技术改造、产品创新为突破口,立足本地主导产业,抓大扶强。第三产业要以市场建设为重点,加快发展交通运输、邮电通讯、金融保险业,以及信息咨询、中介服务、电子商务等新兴产业和旅游体验休闲运动、健康养老等现代服务业。

(二)要把城镇化作为县域经济发展的重要载体和支撑

城镇化既能刺激投资,又能拉动消费,对扩大内需具有积极的推动作用,是经济发展的重要引擎。各地应深入贯彻落实自治区党委、政府关于推进城镇化建设,加快县域经济发展的指导意见,突出县域经济城镇化建设这一重点,提高土地基础设施利用率,降低使用的边际成本,充分发挥资源的利用效率,增进县域经济主体间的交流,形成相互衔接的链条,人流、物流、信息流、产业链的互动,进而可以创造更多的就业机会,农民不仅进得来、留得住,而且可以将城镇的文化、科技、信息向农牧区扩散,更好地发挥“辐射源”的作用。

(三)要把民营经济作为县域经济发展的根本出路

从县域经济发展的走势看,民营经济产权清晰、主体明确、机制灵活,越来越显示出旺盛的生命力、很强的吸引力和极大的竞争力。因此,要想加快发展县域经济,就必须走出一条挖掘民智、吸引民资、依靠民力做活民营经济的发展之路。针对当前民营经济发展的实际情况,在组织引导上,特别需要按照“抓大促小带中间”的思路和方法,促进民营经济的整体提升和群体拓展。“抓大”就是督促和引导规模企业,通过建立现代企业制度,实施强强联合,以龙头优势辐射带动民营经济整体水平的迅速提升。“促小”就是通过采取典型引路、示范带动、结对联谊、政策扶持等措施,鼓励支持更多的个体户转为企业,壮大民营经济群体规模,扩大富裕面。“带中间”就是通过龙头企业带动小微企业群体的发展,促进中小企业在现有基础上增强技术创新能力,发挥优势,扬长避短,在某一产品、某一环节上做优做强,提高市场竞争能力。

(四)要把培育特色作为县域经济发展的主攻方向

从区域竞争的态势看,特色就是财力,特色就是潜力,特色就是竞争力,特色就是生命力。经济发达地区的实践也证明,发展特色经济是成功之道。特色是品牌、是市场、是竞争力,要想加快发展县域经济,就必须更好地适应形势,放大优势,培植强势,做亮特色经济。特色经济多是“块状”、“集群”型经济,实行区域化布局、专业化生产。因此,发展县域特色经济一定要走出全面抓、抓全面的常规思维,坚持有所为、有所不为的原则,结合本地资源状况、交通区位、产业结构、科技水平等综合因素,在全国、全区经济发展新格局中,打造自己的特色,扩张自己的优势,建立自己经济发展的“坐标系”,大力培植“人无我有、人有我优、人优我特”的市场“亮点”,开辟适合自己发展的新路子。