-

-

字大

-

字小

导 读

2018年,我们迎来了改革开放40年。为展示锡盟改革开放40年中社会经济发展的巨大成就,我局推出“改革开放,我们这40年”主题分析研究活动,从不同角度进行回顾和梳理。

今天我们推出第一期纪念文章。此文从产业结构、经济结构、分配结构和区域结构四个维度,用数字见证40年来的历史变迁,感知发展的热度和改革的强音。

几番风改革前行 四维度见证变迁

40 年沐浴春雨,40 年励精图治,40 年沧海桑田。改革开放40年来,锡林郭勒盟几代创业者协心勠力谋改革,矢志不渝图发展,经济实力显著增强,结构更加合理,从农牧业占主导的自然经济阔步迈向工业化强盟、产业化兴盟之路,社会事业长足进步,人民充分享用改革开放所带来的红利。

一、产业结构更显优势

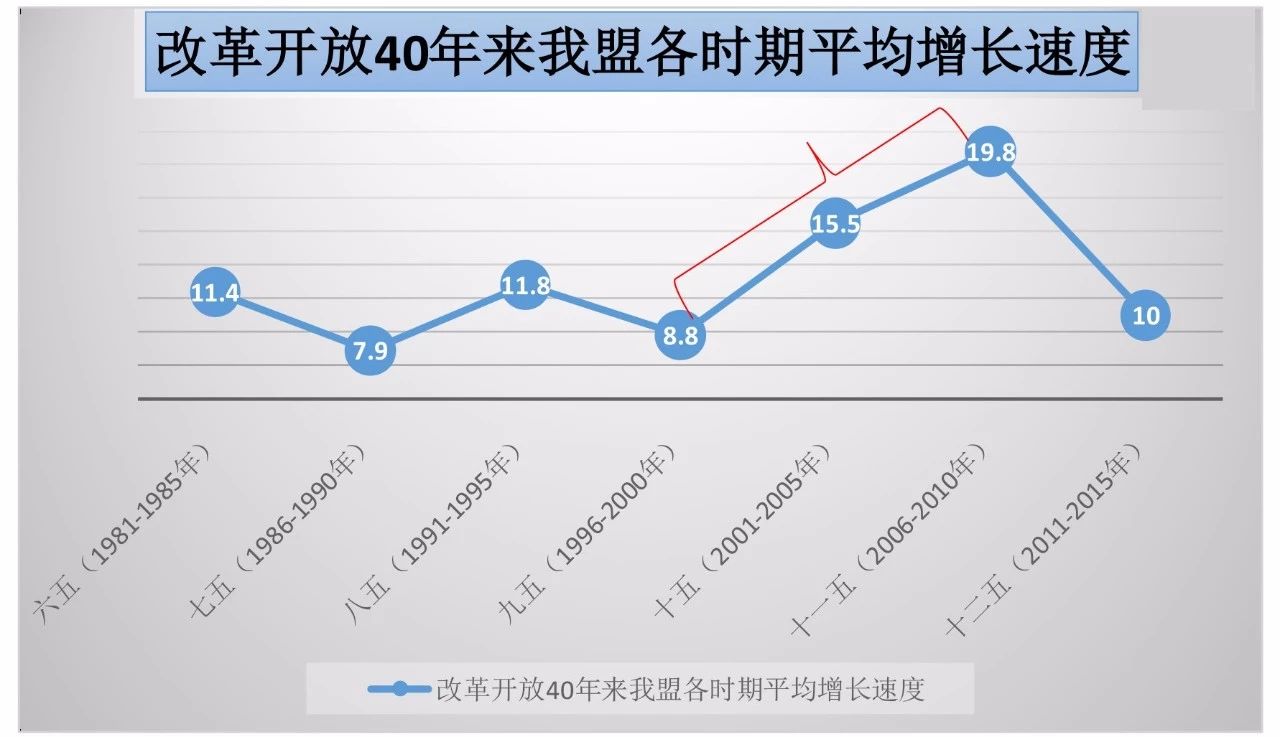

改革开放40年来,锡盟年均经济增长率达到11.5%,经济增长率快于全区、全国平均水平。尤其是“十五“和“十一五”时期经济增长率分别达到15.5%和19.8%,成为我盟历史上发展步伐最快、节奏最稳的十年,这十年间生产总值每年的增量达到50亿元以上,相当于1978年经济总量的25倍。经济规模从小到大,经济实力由弱变强。横向比较来看,1978年我盟经济总量居全区12个盟市的第10位,1988年超过兴安盟,2010年超过乌兰察布市,2012年超过巴彦淖尔市,利用30年的时间跨越3个台阶升至全区第7位,在区域竞争的格局中地位明显提升。

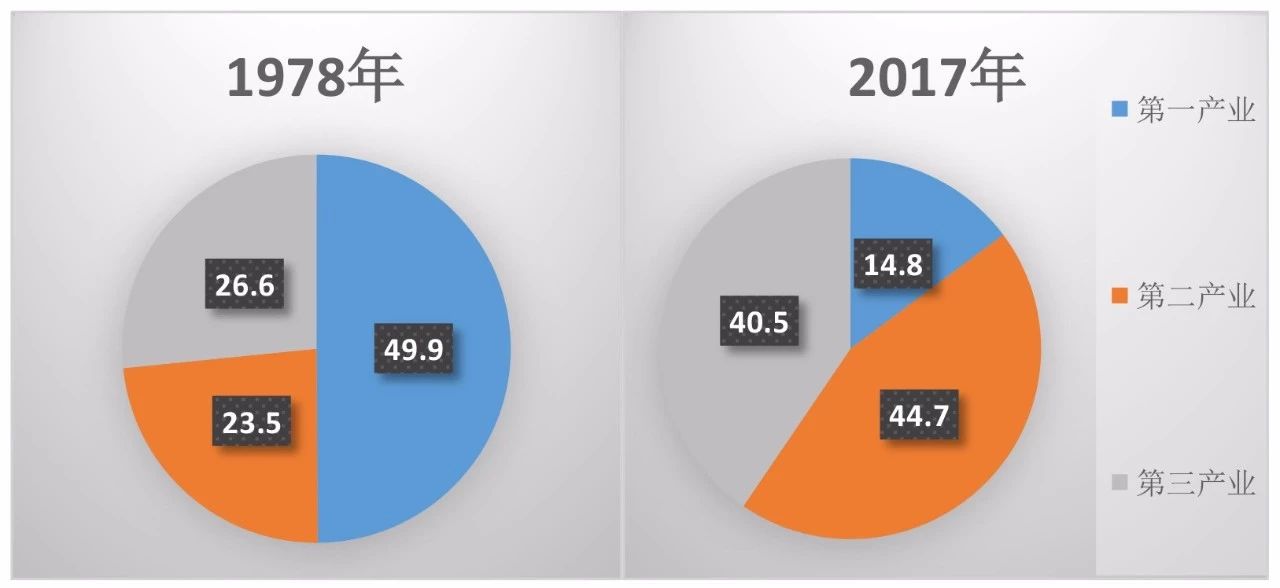

从产业结构演变的情况来看,1978年锡盟经济实力单薄,工业基础薄弱,第一产业比重达到49.9%,第二产业和第三产业仅为23.5%和26.6%,其中工业比重仅为16.3%。2003年锡盟经济转型前第一产业比重仍接近30%,高于工业1.6个百分点。到2017年,三次产业结构已经演进为14.8:44.7:40.5,工业和服务业的比重分别达到39.2%和40.5%,分别高于第一产业24.4个百分点和25.7个百分点,成为拉动经济增长的双引擎。

从产业的内部构成来看,工业经济结构由单一走向多元。形成了能源、冶金、化工、农畜产品加工、建材和装备制造业六大重点产业,占工业总产值的95%以上。1978年,工业经济所涉及的行业仅限在煤炭、电力、食品、纺织等14个大类,到2017年已经拓展到29个行业大类,形成多元发展格局。专用装备制造、煤化工等行业从无到有,成为重要的增长极;光伏、风力发电以及废弃材料综合利用等新兴、环保行业日渐显示优势,具有广阔的发展前景;农副食品、纺织等传统非资源型产业,链条得到延伸,附加值得到提升。工业门类由简到全、由粗到精,结构不断优化,形成较为完备的工业体系。

服务业经济结构中,新兴服务业迅速成长,与传统服务业竞相发展、相得益彰。改革开放40年特别是2003年以来,盟委、行署高度重视服务业发展,先后出台生产性服务业、生活性服务业,以及文化旅游、健康娱乐、电子商务等服务业发展的实施意见,服务业发展能力得到充分保障。2017年的服务增加值中,传统交通运输业和批零住餐业的比重由1978年的82%下降到57%;金融、房地产、信息、商务和文体娱乐等新兴服务业比重由1978年的18%提高到43%,结构进一步升级。2003年以来,全盟旅游业总收入年均增长27.1%,中国马都、元上都遗址、 乌拉盖九曲湾成为国内的知名旅游品牌。服务业新兴业态不断涌现,快递业务总量近几年年均增长30%以上,大数据产业迎来良好的发展契机,2017年完成固定资产投资8.2亿元。

二、经济结构更具活力

改革开放前,锡盟的所有制结构中,全民所有制和集体所有制占有绝对优势,生产总值中95%以上为公有经济。改革开放特别是近年来,盟委、行署高度重视非公经济的发展,制定出台多项鼓励、扶持政策,非公经济得到长足发展,从较为单一的公有制经济逐渐转变为多种所有制形式并肩发展的格局。2003年以来,锡盟非公经济增加值年均增长15%,2017年全盟非公经济占生产总值的比重达到43%,成为拉动经济增长不容忽视的力量。截至2017年末,全盟非公经济市场主体达到11.04万户,从业人员达到31.38万人,分别占全部市场主体和城镇就业人员的98.1%和83.9%,非公经济成为活跃市场、吸纳就业的主渠道。

改革开放初期,锡盟工业经济中公有成分占有绝对优势,独立核算工业企业总产值中公有经济占比达到100%,其中国有经济占78.3%,集体经济占28.7%。进入80年代,零星出现城镇合作及个体形式的非公工业,行业主要集中在农产品加工,其产值不足全盟工业总产值的3%。到2017年末,全盟规模以上工业中非公企业的数量已经达到332户,占规模以上工业企业数量的82.0 %,广泛分布于全盟29个工业行业大类中的27个,覆盖面达到93.1%。实现工业总产值占规模以上工业的40%,成为拉动工业经济增长的重要引擎。

改革开放40年,全盟非公服务业发展尤为显著。2017年,全盟服务业增加值中,非公经济占比达到75%,其中批发零售、住宿餐饮、房地产、居民服务和文体娱乐等行业的非公经济比重达到85%以上。近年来,电子商务发展一日千里,加之居民消费升级,网购、外卖等“互联网+”模式广泛普及,快递业迅速发展,平台经济、共享经济已经渗透到人们的生活中,非公经济已经成为新经济、新模式、新业态的重要载体和成长摇篮。

三、分配结构更有效率

改革开放前锡盟分配结构单一,城镇的工资制度和农村的工分制都带有明显的平均主义烙印,难以调动人的积极性和创造力。改革开放以来,随着所有制结构的变化,劳动、资本、技术、管理等生产要素参与分配的制度逐步确立和完善。1978年的生产总值中劳动报酬所占比重达到60%以上,资本、技术在生产中发挥的作用微弱,企业、政府分配所得不足40%,社会劳动生产率低下。2003年以来,锡盟实施经济转型、工业强盟战略,能源、化工、建材等资本和技术密集型产业占据国民经济的主导地位,到2017年生产总值的初次分配中,劳动者、企业和政府的比重调整为41:40:19,分配结构更加合理,劳动生产效率大幅提升,经济持续快速发展。

从居民的收入分配来看,全盟城乡居民收入与经济同步增长,在全区12个盟市中由1978年的第9位前移到第6位。居民收入的格局呈现多元化,城镇居民收入中工资收入的比重由90年代初期的88.7%下降到2017年的57.7%,而经营性、财产性和转移性的比重大幅提高,2017年达到42.3%。随着农村牧区富余劳动力向二、三产转移,农牧民靠天吃饭,完全依赖家庭经营来增收的格局逐渐被打破。2017年锡盟农村牧区居民来自二三产的净收入和工资性收入的比重达到20.6%,受益于惠农惠牧政府的各种补贴收入比重达到21.3%,宽泛而稳定的增收渠道大大提高了农牧民的生活质量。

从财政的二次分配来看,改革开放初期,全盟财政支出主要用于基本建设、城市维护和企业挖潜,教育、卫生和社会事务等民生支出不足30%,2017年全盟用于民生领域的财政支出占一般公共预算支出的80%以上,其中教育支出占比达到13.2%,有力维护了社会的稳定,保障了各项事业的健康发展。

四、区域结构更趋协调

城镇化水平大幅跟进。改革开放以来,随着经济的发展,农村牧区劳动力逐渐向二三产转移,人口向城市集中,城镇人口比重明显上升。2017年末全盟常住人口达到105.16万人,其中城镇人口达到68.49万人。40 年间,全盟总人口增长了41.2%,而城镇人口增长了3倍,年均增长3.7%。人口城镇化率由1978年的22.9%提高到65.1%,高于全区、全国平均水平,年均提高1.1个百分点。全盟13个旗县市区中有9个地区人口城镇化率超过50%,城乡结构优化,与经济发展形成良性互动。

城乡基础设施大为改观。2016年末,全盟城镇建成区面积达到178平方公里,铺装道路达到1147公里,自来水处理能力达到20万吨,供热面积达到3902万平方米,分别是90年代末期的1.8倍、2.3倍、1.6倍和25.6倍,城镇基础设施得到加强,保障能力大幅提高。近年来,锡盟按照以城带乡、以工促农、城乡协调发展的思路,积极探索深化城乡配套改革,大力实施美丽宜居乡村建设,农村牧区基础设施条件明显改观。2016年,全盟农村集中供水受益人口比率达到66.2%,农村卫生厕所普及率达到78.3%,近年来呈现逐年大幅提高态势,农村牧区用电量较改革开放初期增长了20倍以上。

县域经济发展的协调性显著增强。改革开放初期,锡盟地区间发展不平衡,经济总量最大的锡林浩特市占全盟的比重达到35%,与总量最小的二连浩特市倍差达到34:1。 2003年全盟经济转型以来,各地因地制宜、扬长避短、竞相发展,形成了各具特色的产业体系和发展模式,区域发展的协调性不断增强。2017年,全盟13个旗县市区中,锡林浩特市经济总量占全盟的25%,较改革开放初期下降了10个百分点,与经济总量最小的黄旗倍差缩小到8:1。东部、南部和西部地区中经济总量最大的西乌旗、正蓝旗和二连市分别占全盟的14.6%、8%和10.2%,较改革开放初期分别提高了4.5个百分点、1.1个百分点和9.3个百分点,多极驱动的区域发展格局初见端倪。与全区102个旗县横向比较,2003年锡盟生产总值和财政收入排在全区后20位的地区分别为9个和7个,到2017年分别减少到6个和5 个,锡市、东乌旗和西乌旗三地区的经济总量和财政收入均跻身全区百家旗县的前50位,县域经济实力明显增强。