-

-

字大

-

字小

1947年内蒙古自治区成立之初至2016年70年之间,锡盟人口从数量、结构及分布上都发生了巨大的变化。

人口数量

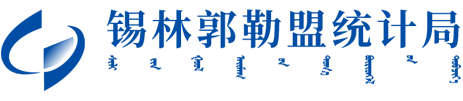

2016年末,全盟常住人口达到104.69万人,比1947年的18.85万人增加85.84万人,增长4.6倍,年均增长2.5%。其中城镇常住人口达67.57万人,比1947年的1.72万人增加65.85万人,增长38.3倍,年均增长5.5%。1947年,全盟人口城镇化率不足10%(9.12%),到2016年已经达到64.54%,提高了55.42个百分点,城镇化进程快速推进。

民族结构

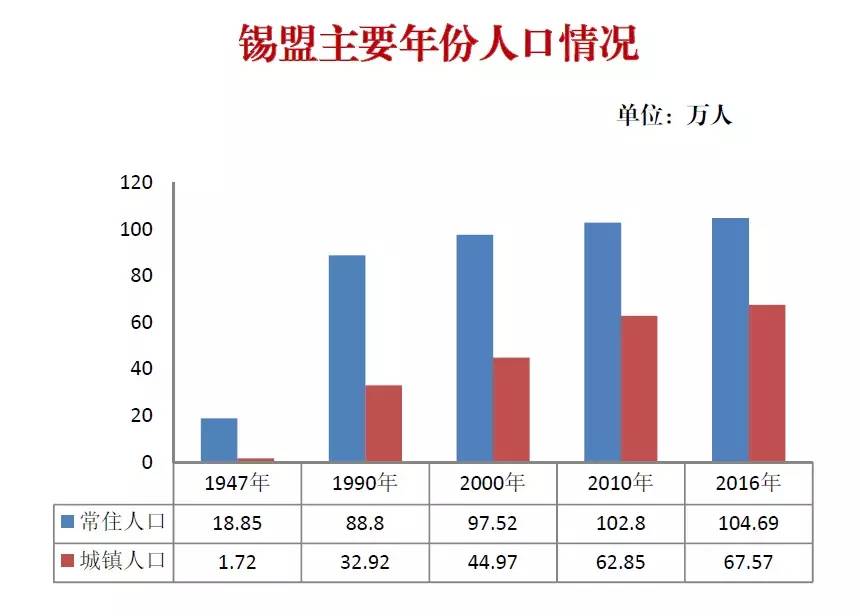

锡盟现有汉、蒙、回、满、达斡尔、朝鲜、鄂温克、鄂伦春、壮、藏、锡伯、苗、土家、彝、维吾尔族等30多个民族。截至2016年末,全盟少数民族人口达到37.06万人,比1947年的7.15万人增加29.91万人,增长4.2倍。其中蒙古族人口达到32.77万人,比1947年的6.68万人增加26.09万人,增长3.9倍。

人口增长

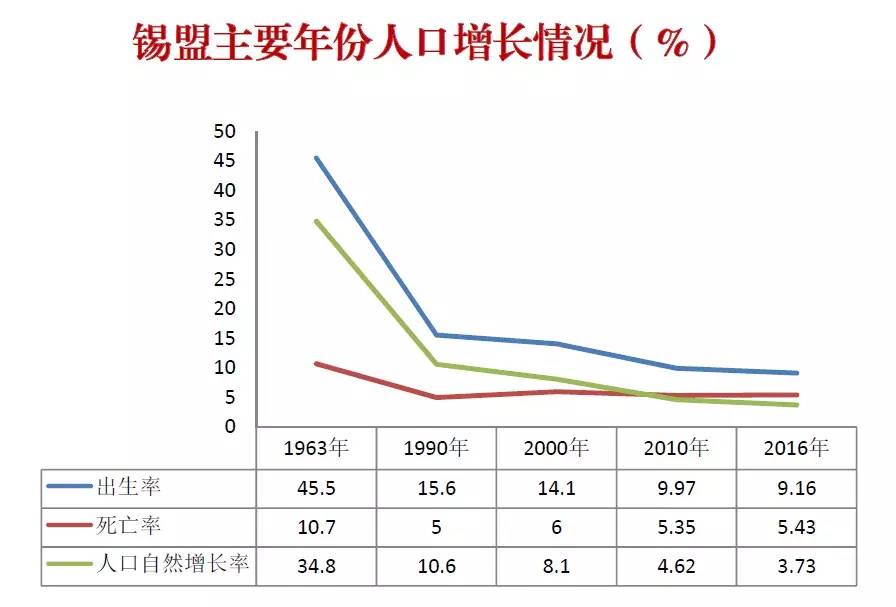

上世纪八十年代我国实施计划生育政策以来,锡盟人口出生率由1963年的45.5‰下降至2016年的9.16‰,有效缓解了人口对资源、环境的压力,大大减轻了经济社会发展的负担。同时,随着医疗水平的逐年提高,人口预期寿命大幅提高,人口死亡率由1963年的10.7‰下降至2016年的5.43‰,人口自然增长率从1963年的34.8‰下降至2016年的3.73‰,人口出生率和死亡率呈现双回落的态势,人口再生产类型完成了由“高出生、高死亡、高自然增长”的传统模式向“低出生、低死亡、低自然增长”的现代模式转变,为实现全面建设小康社会的奋斗目标奠定了坚实的基础。

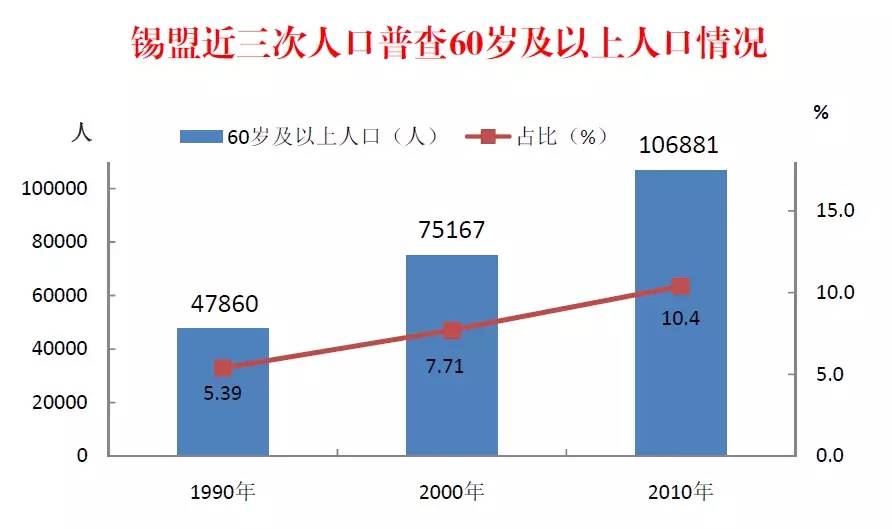

人口老龄化

计划生育政策在有效缓解人口压力的同时,也带来了人口老龄化问题。根据第六次人口普查2010年末显示,锡盟60岁及以上人口数量达到10.66万人,占总人口比重10.4%,超过了国际通行的10%控制线,标志着锡盟已经进入了老龄化社会。

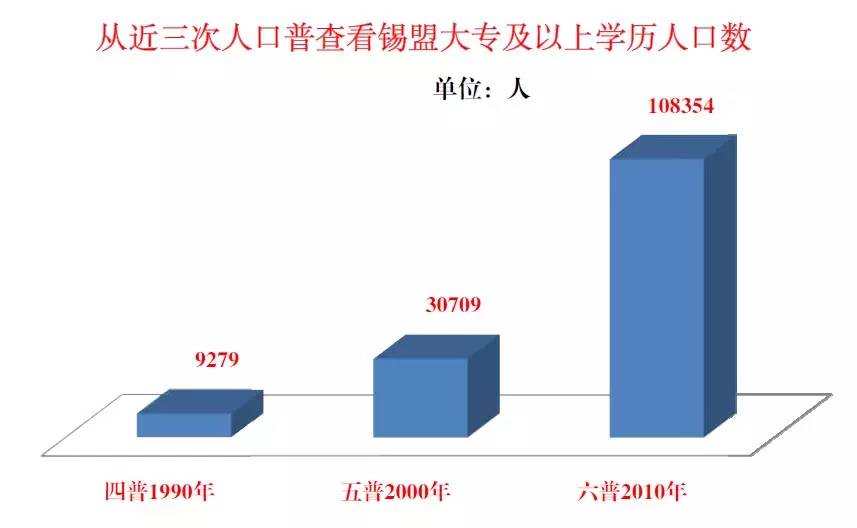

人口受教育程度

劳动力人口的文化素质是其获得工作机会,影响经济增长和劳动生产率的重要因素。建区初期,锡盟人口受教育程度低下,文盲率较高,到1990年第四次人口普查时,锡盟具有大专及以上学历的人口也仅为1%,2010年第六次人口普查时大专及以上学历的人口已经超过了10%,达到10.5%,高于全区、全国平均水平。从就业人口的文化程度结构来看,2010年第六次人口普查显示,大专及以上人员所占比例已经达到14.5%,较1990年第四次人口普查时提高了13.3个百分点。

就业是民生之本。建区70年来,盟委、行署在全力抓好经济建设,筑牢经济基础的同时,始终将就业作为保障民生的第一要务,全盟就业总量稳步增加,就业结构逐步优化,人民生活水平明显改善。

就业人员

2016年末,全盟就业人员为61.7万人,与1947年末7.5万人相比,年均增长3.1%。2016年末,全盟城镇登记失业率控制在2.98%以内,与1995年的3.3%相比减少0.32个百分点。

就业结构

第一产业就业人员比重由1947年的93%下降到41%,第二、三产就业人员比重分别由1947年的2%和5%分别提高到16%和43%,2014年第三产业从业人员首次超过第一产业,成为吸纳就业的主渠道。

改革开放以来,全盟个体私营经济如雨后春笋发展迅速,成为吸纳就业的生力军。2016年全盟个体及私营经济从业人员达到17.2万人,较80年代初相比年均增长13.1%。

在岗职工工资

2016年,锡盟城镇非私营在岗职工年平均工资6.8万元,与1947年的165元相比,年均增长9.1%。特别是改革开放以来,在岗职工平均工资年均增长12.9%,有力拉动了城乡居民增收。