-

-

字大

-

字小

人既是生产者又是消费者,一个地区的经济发展和人口的规模、素质以及活跃度有着密不可分的关系。改革开放以来,锡盟的人口在数量、质量及结构等方面发生了巨大的变化,这种变化得益于经济发展,同时也与经济发展相互作用、相互促进,形成良性互动。下面让我们从人口数量、民族、自然增长、年龄及受教育程度等五个方面来看一下锡盟人口40年来的变化。

一、常住人口突破百万

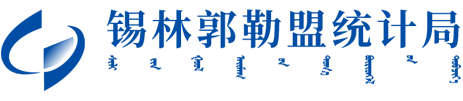

2017年末,全盟常住人口达到105.16万人,比1978年的74.55万人增加30.61万人,增长41.1%,年均增长0.9%。其中城镇常住人口达68.49万人,比1978年的17.14万人增加51.35万人,增长3.0倍,年均增长3.6%。1978年,全盟人口城镇化率不足25%(23.0%),到2017年已经达到65.13%,提高了42.13个百分点。城镇化进程快速推进,提前3年完成了全盟“十三五”规划既定的65%的目标。

二、民族结构

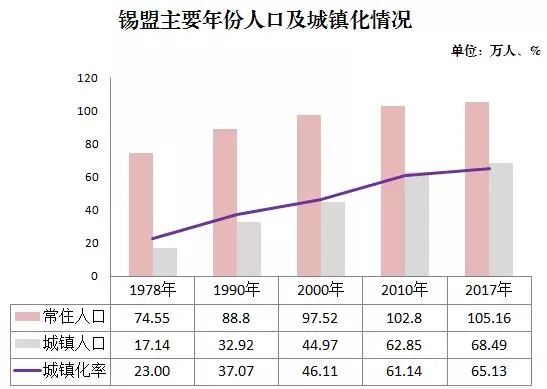

锡盟是以汉族、蒙古族占多数的多民族聚居地区,现有汉、蒙、回、满、达斡尔、朝鲜、鄂温克、鄂伦春、壮、藏、锡伯、苗、土家、彝、维吾尔族等30多个民族。截至2017年末,全盟少数民族人口达到37.30万人,比1978年的20.76万人增加16.54万人,增长79.7%。

1978年底全盟有蒙古族人口18.98万人,经过40年的发展,到2017年底增至32.62万人,增加13.64万人,增长71.9%,年均增长1.4%。必须肯定,蒙古族和其他少数民族人口的增长,是民族发展的必要条件和民族繁荣的重要标志之一,是我国民族政策正确实施的具体体现。

在我国的民族政策保护下民族文化得到了发展的机遇

银色锡林郭勒草原冰雪那达慕——2018多彩西乌珠穆沁冬季冰雪盛会

三、出生率转向“低出生、高质量”

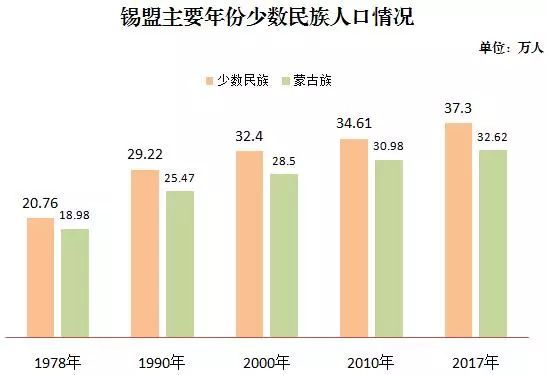

上世纪八十年代我国实施计划生育政策以来,锡盟人口出生率由1978年的20.5‰下降至2017年的9.63‰,有效缓解了人口对资源、环境的压力,大大减轻了经济社会发展的负担。人口自然增长率从1978年的15.4‰下降至2017年的4.1‰。

可以看出40年间锡盟人口出生率由“高出生”转向“低出生和高质量”,自然增长呈现回落的态势,这一数据也印证了锡盟把“基本国策”落到了实处,也为实现全面建设小康社会的奋斗目标奠定了坚实的基础。

四、人口进入老龄化社会

弄清人口年龄构成状况,有利于做好人口与社会经济发展规划,安排好社会生产和人民的生活,从而促进人口与社会经济的协调发展。根据近三次人口普查对比显示,锡盟2010年人口年龄构成呈现出新的特征:第一,少年儿童人口比重下降,0—14岁人口比率由1990年的29.5%降至2010年的13.8%,下降了15.7个百分点;第二,老龄人口比重提高,65岁及以上人口的比率由1990年的3.2%上升至2010年的6.7%,60岁及以上人口比率由1990年的5.4%上升至2010年的10.4%。值得注意的是六普时锡盟65岁及以上人口比率与国际通行的老龄化社会双标准(60岁以上人口比率≧10%,65岁以上人口比率≧7%)仅相差0.3个百分点,60岁及以上人口比率超10%,标志着锡盟已进入老龄化社会。

锡盟阿巴嘎旗“哈乐穆吉”养老服务中心让牧区老人老有所养

“哈乐穆吉”养老服务中心用心为每位老人服务报以家的温暖

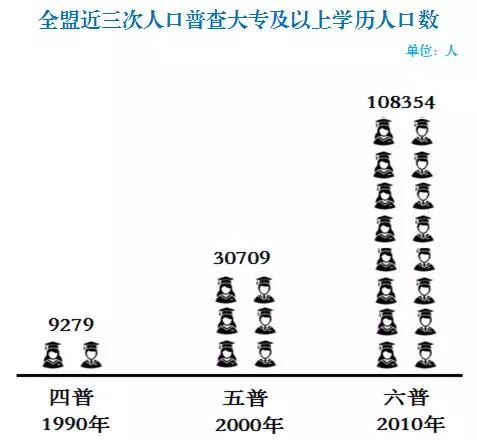

五、人口受教育程度大幅提高

人口的文化素质是社会发展的重要内容之一,也是文明进步的重要标志。劳动力人口的文化素质是其获得工作机会,影响经济增长和劳动生产率的重要因素。改革开放初期,锡盟人口受教育程度较低,到1990年第四次人口普查时,锡盟具有大专及以上学历的人口占总人口比重也仅为1%,2010年第六次人口普查时锡盟大专及以上学历的人口已经达到10.5%,高于全区(10.2%)、全国(8.7%)平均水平,锡盟人口受教育程度大幅度的提高。

锡林郭勒职业学院风光