-

-

字大

-

字小

按:进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。何谓美好生活,习近平总书记曾经用八个“更”概括人民群众对美好生活的向往,即“期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境、更丰富的精神文化生活”。为进一步了解我盟居民生活状况以及对美好生活的期待,锡盟统计局结合八个“更”的具体要求,从七个方面着手开展了居民满意度调查,现将调查结果报告如下。

一、调查样本基本情况

本次调查采用电话访问形式,共抽取样本9922个,其中,完成样本1631个,访问成功率16.4%。其中,城镇1140人,占样本总数比重为69.9%;农村牧区491人,占样本总数比重为30.1%。

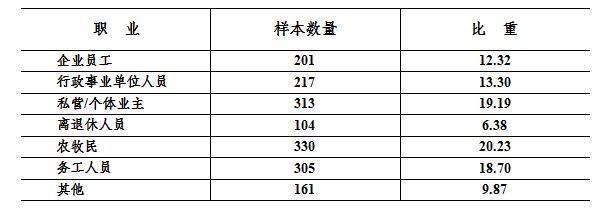

表1 分职业样本分布情况

单位:人、%

二、居民总体满意度情况

我盟牢固树立以人为本理念,坚持在发展中保障和改善民生,居民生活水平不断提高,对生活状况的满意度总体较高。调查显示,61.07%的居民认为现在的生活水平比5年前有所改善,其中,28.08%的居民认为改善很多。这与政府加大民生支出、居民收入水平稳步提高有直接关系,相关数据显示,2017年我盟民生支出达到190.2亿元,较2012年增加58.8亿元;民生支出占公共财政支出的比重达到80%。2017年我盟全体居民人均可支配收入达到27777元,较2012年增加7269元,年均增长6.2%。政府加大民生支出、居民收入水平逐年提高为人民生活改善提供了重要保障。

具体来看,居民认为在医疗、教育、住房以及环境方面与5年前相比均有所改善。调查显示,66.52%的居民认为现在就医比5年前方便;54.2%的居民认为现在的教育状况比以前好;59.1%的居民认为现在住房条件比以前改善了;76.76%的居民表示对环境很满意或比较满意。表明,5年来我盟着力将发展的阶段性成果惠及于民,在改善民生方面做了大量卓有成效的工作,调查中超五成居民都深切感受到了这些变化,获得感显著增强。

三、居民生活中不满意的方面

保障和改善民生没有终点,只有连续不断的新起点。虽然政府在民生领域持续发力,我盟民生建设取得不斐成绩,但是目前的民生状况与群众期盼仍存在一定差距,群众满意度不高的民生痛点问题依然存在,主要表现在以下方面。

(一)“看病贵”是居民看病就医的最大难题

近年来,我盟推出多项医药制度改革方案,居民看病就医条件有了较大提升,但仍存在一些问题尚未得到有效解决,调查显示,25.73%的居民认为医疗费用高,25.18%的居民认为医生技术水平低,14.09%的居民认为医疗条件差,13.33%的居民认为医药费用报销不方便,11.93%的居民认为医院/卫生所数量少,9.75%的居民选择其他。以上数据表明,“看病贵”是居民目前看病就医过程中存在的最大问题。“看病贵”一方面是由于重大疾病所需治疗费用高、报销后自己所负担的费用仍然较多,另一方面则是由于部分药品和医疗耗材价格高所导致的。“看病贵”已经成为部分群众因病致贫、因病返贫的最主要原因。

图1 目前看病就医方面存在的问题

(二)课外补课现象严重、作业负担重是教育顽疾

对学校教育存在问题的调查显示,认为课外补课现象严重和学生作业负担重的居民数量最多,分别占样本总量的24.42%和18.49%,另有16%的居民认为教学质量不高,12.55%的居民认为入学、择校难,5.76%的居民认为学费负担重。

在向素质教育转型的过程中,以学习成绩为主导的教学观念与教育方式一时难以完全转变,学校和家长仍然更加注重学习成绩,致使学生作业负担重,并且在很大程度上助长了课外补课现象的广泛滋生。长此以往,不但学生身心得不到健康发展,教学秩序也被严重扰乱。

(三)就业难仍是群众的困扰

就业是民生之本,只有高质量、充分的就业,居民收入才能增加,幸福感才有基础保障。在关于本地就业情况的调查中,52.48%的居民认为本地就业困难,36.17%的居民认为一般,11.34%的居民认为本地就业容易。可以看出,就业难是我盟民生领域面临的重要难题。关于就业难主要原因的调查显示,认为没有适合自己岗位的居民数量居多,占样本总量的36.80%。究其原因,主要是由于我盟产业发展不均衡,工业在地区经济发展和提供就业方面占主要地位,规模较大的企业主要集中在以资源能源为主导的资本密集型企业,吸纳就业人员较多,而能够广泛吸纳就业的先进制造业、高新技术企业和现代服务企业却数量少、规模小、涉及的专业范围窄,吸纳就业人员有限。据相关数据显示,截至2017年末,我盟工业企业从业人员88506人,占全部企业从业总人数的46.9%,高于服务业企业从业人员4.6个百分点;其中,采掘业和电力、燃气及水的生产和供应业合计从业人员数量占企业总人数的23%,而现代服务业如信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业从业人数仅占企业总人数的6.3%,表明我盟吸纳就业人员的渠道相对狭窄,人员与岗位不匹配现象突出。除此之外,就业难的其他原因还包括:16.94%的居民认为招聘单位条件高,9.70%的居民认为就业培训少,5.02%的居民认为获取招聘信息困难。

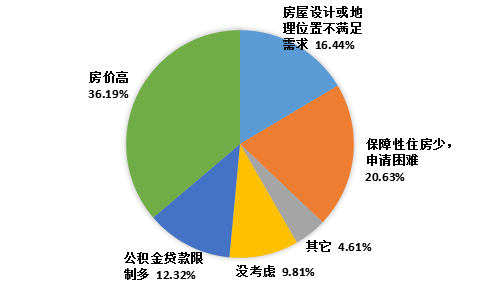

(四)房价高是制约居民购房的首要因素

安居才能乐业,住有所居是最大的刚需。关于制约人们购房因素的调查显示,排在首位的是房价高,选择该选项的居民占样本总量的36.19%,其次是保障性住房少、申请困难,占样本总量的20.63%,另有16.44%的居民选择房屋设计或地理位置不满足需求,12.32%的居民选择公积金贷款限制多。虽然,我盟商品房价格较国内一、二线城市低,但综合地区发展情况及人民收入水平等因素进行考量,商品房价格一定程度上仍然偏高,尤其近两年,全盟大部分旗县的房价均呈上涨趋势,部分旗县2017年商品房均价较上年增长幅度已超过10%,而全盟2017年居民人均可支配收入增长最快的地区,增速也仅为8.8%,房价上涨过快恐将大幅透支居民的生活品质。

图2 制约居民购房因素占比情况

(五)农村牧区公共交通发展滞后是出行不便的主要症结

交通状况既反映地区发达水平也反映居民的生活便利程度。据调查,我盟居民对本地交通状况总体是满意的,但也存在一些亟待解决的问题,数据显示,25.97%的居民认为农村牧区公共车辆少,21.60%的居民认为道路拥堵、路况不佳,12.20%的居民认为公交路线不优化,7.35%的居民认为打车难。不难看出,反映较多的是农村牧区公共车辆少、交通不便利。这主要是由于我盟地广人稀,嘎查村分布较为分散,受乘车人数以及车辆路线的限制,每天能够往返的公交车数量有限,且时间相对固定,使得生活在农村牧区的居民感到出行不方便。

(六)没有生活来源、生病没钱治疗是居民养老最担忧的问题

随着老龄化程度不断加深,养老已成为人们最关注的问题之一。关于“养老有哪些担忧”的调查显示,26.51%的居民担心生病没钱治疗,23.63%的居民担心没有生活来源,22.78%的居民担心生活无人照料,17.23%的居民担心孤独寂寞。选择“生病没钱治疗”和“没有生活来源”的居民数量最多、占比最大。一方面,养老保险还未实现全覆盖,部分没有固定单位、自己缴纳养老保险的居民认为,每年缴纳养老保险金额较高且缴纳年数长,自动放弃缴纳,导致年老后没有生活来源。另一方面,高发病率的特征决定了老年人养老、医疗不分家。老年人易患病,日常医药费用可能超过个人医疗保险费,如罹患重大疾病,更无法承受巨额治疗费用,因此,一部分人担心生病没钱治疗。

(七)沙尘天气是群众反映的突出环境问题

环境质量的好坏与居民生产、生活息息相关。关于需要改善的环境问题调查数据显示,31.08%的居民认为沙尘天气需要改善,19.20%的居民选择垃圾处理,18.62%的居民认为水质量差,17.80%的居民选择土壤污染,9.26%的居民选择噪音大。显而易见,选择沙尘天气的居民数量最多,表明,我盟的沙尘天气已经对人们的生活产生了较大影响。受干旱气候条件及植树造林成效难以快速显现等多重因素影响,沙尘天气有愈演愈烈的发展趋势,今年以来,沙尘天气的频次及污染程度都有上升的势头,给人们的生活带来了诸多不便。

图3 亟待改善的环境问题

四、建议

(一)加快发展实体经济,为民生事业提供充足的物质保障

发展是解决一切问题的基础和关键。只有经济发展,才能为保障和改善民生提供更多的物质保障。因此,要全力稳定经济增长,着力推动产业优化升级,大力发展战略性新兴产业,积极培育特色优势产业,不断提高经济发展质量,将发展成果更好地惠及全盟人民。

(二)加大财政投入,提高保障和改善民生水平

居民反映的多项民生问题折射出我盟民生领域仍存在诸多薄弱环节,为此,今后的工作中,各级政府应以民生优先为导向,进一步加大财政投入,将财力保障和政策支持的重点向增加居民收入和提高医疗、教育、养老、就业等基本公共服务质量方面聚焦,如上调特定人群低保补助金,为贫困群众购买医疗商业补充保险,加快农牧区养老机构建设,为返乡创业人群提供资金支持等等。政府应将一系列利民、惠民的举措落到实处,切实保障和改善民生水平。

(三)增加有效供给,提升公共服务供给质量

目前,我盟公共服务供给滞后于居民需求的增长,并且在一定程度上存在供给不足与局部浪费的现象,公共服务供给效率低下、质量不高。因此,政府应多方面拓宽群众参与渠道,搭建一个群众参与、有效互动的平台,积极鼓励群众为公共服务决策建议献策,实现政府与群众供需双方有效联动,从而进一步增强公共服务供给的针对性、便捷性和有效性。

(四)补齐农村牧区民生短板,推进城乡公共服务均等化

我盟农村牧区经济社会发展相对落后,优质资源短缺、基础设施薄弱,农牧民难以享受与城镇居民同等的公共服务。为此,政府应在推进城乡一体化的进程中,着力解决基本公共服务不均衡的问题,大力推动公共资源向农牧区延伸,通过建立医联体、改善农牧区学校办学条件、加大农牧民就业技能培训、增加农牧区公共交通车辆、规范农牧区养老机构运营等措施,综合解决包括基础设施、服务保障水平在内的民生问题,补齐农村牧区民生短板,促进城乡基本公共服务均等化。